|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第3章 科学技術振興調整費

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1.申し込み | |

名古屋大学に着任して3年未満の教員であれば、申し込みは随時可能です。申し込みの際に、日程上の都合、メンター活動への期待や希望などを記します。 |

|

| 2.マッチング | |

メンティ教員の希望やプロフィールをもとにメンターバンクを活用して適切なメンター教員を決定します。メンター教員より初回のミーティングに関する連絡が届きます。 |

|

| 3.初回のミーティング | |

メンター活動の目的、ミーティングの場所と頻度などの活動の計画を相互で確認します。 |

|

| 4.定期的な活動 | |

ミーティングのみでなく、キャンパスツアー、授業見学などの活動も相互の合意の上で進められます。またプログラム事務局にはいつでも相談することができます。 |

|

| 5.フィードバック | |

メンター活動の成果をプログラム事務局に報告します。内容はプログラムの改善に利用されます。 |

|

(4)申込方法

プログラムを活用したいと考えている名古屋大学の女性教員の方は、電子メールの本文に下記の5項目を記して、申込先までお送りください。

- 1.氏名

- 2.所属

- 3.メールアドレス

- 4.メンター活動への期待や希望

- 5.時間の取りやすい曜日や時間帯

申込先 女性教員メンタープログラム事務局(男女共同参画室)

kyodo-sankaku1@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

(5)メンター教員のためのガイド

メンター教員がメンター活動をどのように進めたらよいのかをまとめたガイドがつくられており、ホームページ上でも公開されています。

出所:http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/facultyguide/MentorsGuide.pdf

(6)メンティ教員のためのガイド

メンティ教員がメンター活動をどのように活用したらよいのかをまとめたガイドがつくられており、ホームページ上でも公開されています。

出所:http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/facultyguide/MenteesGuide.pdf

(7)メンター教員やメンティ教員のための研修教材・資料

メンター教員、メンティ教員、メンタープログラム事務局関係者のための研修教材・資料として以下のような教材・資料が男女共同参画室にあります。

・名古屋大学の理系女性研究者のライフスタイルが紹介された冊子

『理系に生きる女性たち!ROLE MODEL BOOK』

・その他各種研修教材

『理系の女の生き方ガイド』

『猿橋勝子という生き方』

『マリー・キュリーの挑戦』

『女性科学者に一条の光を』

『科学者という仕事』

『研究者人生双六講義』

『大学教授という仕事』

『大学教員準備講座』

『成長するティップス先生』

『授業の道具箱』

『大学教員のための教室英語表現』

『アット・ザ・ヘルム』

『メンタリング・プログラム』

『メンタリング入門』

(8)メンタープログラムに関するセミナー

| 講師: | 渡辺かよ子 (愛知淑徳大学文学部教授) |

| 題目: | 大学におけるメンタリング・プログラムの現状と可能性 |

| 日時: | 2010年7月20日(火) 15:00〜17:00 |

| 場所: | 東山キャンパス 文系総合館 7階 オープンホール |

出所:http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/100720_watanabe/

(9)男女共同参画推進専門委員会における決定事項

第36回男女共同参画推進専門委員会(平成22年11月11日)において、メンタープログラムの進め方について、以下のように了承されました。

委員長から、本プログラムにより新規女性研究者に対してメンターを2名以上配置することについて審議願いたいとの提案があり、メンター検討ワーキンググループリーダー中井男女共同参画室員から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。

| ○ | 基本的にこれまでの高等教育研究センター教員メンタープログラムの方法により進めるとし、不都合があれば、その都度修正する。 |

| ○ | 新規採用女性研究者にメンターを2名以上配置すること及びメンター2名のうち1名は採用部局から推薦願いたい旨を、各部局長及び合同選考に関わる教員に周知する。 |

| ○ | 採用が決まり次第、メンター検討ワーキンググループに採用者及び採用部局によるメンター候補者を知らせることとする。 |

出所:第36回男女共同参画推進専門委員会議事概要

(10)パンフレット

名古屋大学の教員メンタープログラムの内容を紹介したパンフレットが作成されています。ホームページ上でも公開されています。

出所:http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/files/femalementor.pdf

(11)ホームページ

女性教員のためのメンタープログラムの内容が、男女共同参画室のホームページ上で紹介されていま す。

出所:http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/mentoring/

キャリアアップ・スキルアップ支援

●男女共同参画室主催マインドマップR講習会「マインドマップを仕事にいかす!」

「発展型女性研究者名大モデル」子育て支援事業の一環として、2009年度に2回実施したマインドマップ講習会は、2009年度4月以降、参画室事業として、学内研究者(学内教員・研究員・院生、男女不問)を対象に継続実施している。

講習会は原則毎月1回、定員は上限16名、内容は、一般向け基礎講座バージョン(6時間)を基にしつつ、研究・教育に活かせる研究者向けバージョン(4時間)としている。開催日時の案内は、参画室ホームページでの告知と、各部局の事務経由による学内全教員向けメールとで行い、院生・研究員へは教員からの伝達をお願いしている。2010年度は、5月、6月、7月、8月、10月、2月の計6回開催。受講者総数は67名。男女比は、男性:女性=4:6、文系理系の比は、文系:理系=4.5:5.5であった。受講者の所属部局の内訳は、11(学部・研究科)、6(研究施設)、1(運営支援組織)に及んでおり、全学的に認知されている。

受講者からは、以下のような感想、意見が寄せられた。

| ・ | イメージの力というのはすごいと思いました。言語だけでなく、イメージもカラーを含めて活用したいと思います。 |

| ・ | マインドマップをうまく様々な場面で取り入れてみたいと思います。 |

| ・ | 多くの人に体験して欲しいと思いました。 |

| ・ | とても有意義な時間を過ごすことができました。 |

| ・ | 短時間で多くのことを教わりました。やや消化不良です。これを入口に自分で勉強してみます。 |

| ・ | 本日の講習会は入門編ですね。アドバンスというものはどこかで受講できるのでしょうか。 |

| ・ | 今日から使えるとても役立つ方法を教えていただきありがとうございました。もっと多くの人がこの方法を知るべきだと思いました。 |

| ・ | またこのような機会があれば、ぜひ参加させていただきたいです。 |

| ・ | 継続して作成し、使いこなせるようになりたいと思います。 |

| ・ | 将来的にはぜひ、通訳なども入れながら、年に1回ぐらい、英語による講習会などもあるとありがたいです。 |

| ・ | とても充実した時間を過ごすことができました。自分ではイメージができる頭の使い方をしていると思っていましたが、でも時々、平面ではとらえにくいと感じていました。マインドマップは平面なのに、時間軸までとらえられて驚きました。 |

| ・ | 自己紹介をマインドマップでやってみたかったです。 |

| ・ | 講習会でこんなに楽しめたのは初めてです。 |

| ・ | マインドマップに対して、書き方のコンセプトが分かった。将来役立てたい。 |

| ・ | 久しぶりにカラーペンで紙いっぱいに字と絵を描くことができて、とても楽しかったです。今回学んだことを活かして、シンプルかつポイントをはずさないまとめ方ができるよう今後も実践していきます。 |

| ・ | iPadとかで簡単にできるソフトがあると楽しそうだなと思いました。 |

| ・ | やっていてとても楽しかったです。 |

| ・ | 良い刺激になりました。使って元気にがんばりたいです。 |

| ・ | 自分の研究、講義、治療にどのように使えるか、検討します。まずは会議からやってみます。 |

| ・ | マインドマップは娘から知り、くわしく知りたいなあと思っていたところ、この講習会を知り、とても良かったです。 |

| ・ | 迷っていることなど、とっても色々なことに活用できそうで、これからが楽しみです。 |

マインドマップのさらなる活用に向けてのアドバンス講座や留学生向け英語による講座などの開催とともに、マインドマップを核とした構成員間の緩やかなネットワーク作りも、今後の課題である。

|

|

IT技術を用いた両立支援

(1)両立支援コミュニケーションシステム

●導入目的

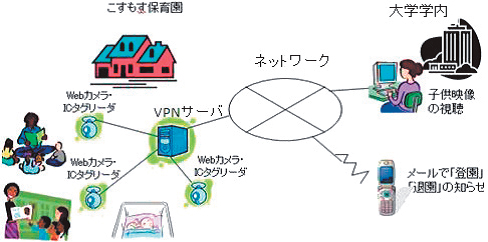

こすもす保育園を対象として、インターネットを通じて遠隔保育参観、登降園時刻の自動記録・通知などのサービスを提供し、女性研究者が安心して仕事と子育てを両立できる環境の整備をハードの面からサポートする。

両立支援コミュニケーションシステムのイメージ

●構築・運用上の方針

| ◇ | 名大構成員の子育てと仕事の両立を実質的に支援することを目指す。 |

| ◇ | 保護者、保育士の意見を取り入れ、より便利・有用なシステムを目指す。 |

| ◇ | システムの導入および運営にあたっては、関係者のプライバシーの保護に十分配慮する(システムの稼働は時間・場所を限定し、VPNサーバを用いて学内LANからのみアクセス可能とする)。 |

| ◇ | システムの各機能は、利用者によるフィードバックを十分考慮しながら段階的に導入する。また、システムの改善と定着を段階的に図る。 |

●システムの機能

| ◇ | 入退室記録と自動メールお知らせ:園児の入退園時間を記録すると同時にお知らせメールを自動発信する。それによって、教職員が安心して仕事に打ち込める環境を整える。 |

| ◇ | 保育参観の遠隔参加:保育参観に行けない多忙な研究者の育児と仕事の両立を支援する。 |

| ◇ | ICタグに基づく学内映像視聴機能:特定の園児(例えば、病後児、新入園児)の保育状況を視聴できるように、研究者が安心して仕事ができる環境を整える。 |

| ◇ | 映像のビデオ提供機能:遠隔保育参観の映像をビデオ作成、提供することにより、親子のコミュニケーションを一層促進する。 |

| ◇ | コミュニティ機能:園からのお知らせ、緊急連絡が保護者の皆様に一斉に発信されるほか、保護者と保育士のつながりを促進・サポートし、キャリアアップや両立支援に有用な情報・ノウハウの交換・共有・蓄積を図ることを目的としている。 |

●2010年度活動報告

システム導入(2008年)、保育園増築に伴う入退室カードの移設(2009年)の後、2010年度も順調に運用してきた。入退室カードの回収・配布、コミュニティやメーリングリストの管理作業、システムの点検、安全性管理、カスタマイズ開発などを随時行った。

一部カメラの故障がみられ、修復作業を行った(2010年8月)。

| ◇入退室記録と自動メールお知らせ | |

| 毎日登降園時に、保護者がICカードをかざすことで、時刻を自動的に記録する。同時に登録しておいた保護者の(携帯電話、PCなどの)メールアドレスへ「登園」、「降園」のメールを自動発信する。 | |

| 活 動: | 新入園児、退園児のカード配布・回収管理。 |

| 効 果: | 記録時間の短縮により保育士の労力を大幅に省いた。保育時間に関するトラブルの原因を解消できた。登降園のメール発信により、保護者が園児の登降園状況を把握できるため、両親以外が送り迎えをする保護者からも好評である。 |

| ◇保育参観への遠隔参加 | |

| 保育室、園庭などに設置したWebカメラにより、学内(職場)から園児の保育状況を視聴できる。 | |

| 活 動: | 毎月1回〜2回、遠隔保育参観を実施する。 |

| 効 果: | 保護者が園児の映像を遠隔的に視聴することにより、園での日常生活を知り、子供とのコミュニケーションを促進することができる。 |

| ◇ICタグに基づく学内映像視聴機能(希望者のみ) | |

| 保育室、園庭などに設置したICタグ、Webカメラの連動により、学内(職場)から特定の園児(例えば、病後児、新入園児)の保育状況を視聴できる。 | |

| 活 動: | 現在、利用希望者には、随時対応可能である。 |

| 効 果: | ならし保育、病後児保育に対応でき、保護者が安心して子供を預けることができる。 |

| ◇映像のビデオ提供機能 | |

| 遠隔保育参観の映像ビデオやICタグに基づいたダイジェストビデオを作成、提供することにより、親子のコミュニケーションを一層促進する。 | |

| 活 動: | 遠隔保育参観の映像ビデオの作成、ICタグに基づいたダイジェストビデオ(テスト)を作成・提供する(年間2−3回)。 |

| 効 果: | 活動記録の保存により、親子のコミュニケーションを一層促進する。 |

| ◇コミュニティ機能 | |

| メーリングリストを利用することで、保育園からのお知らせ、緊急連絡などを保護者へ一斉に配信する。 | |

| 活 動: | 既存のコミュニティ機能をgoogleグループ上に移設(2010年4月)。保護者のアカウント管理、メールアドレスの管理は随時行う。 |

| 効 果: | 紙配布資料より利便性が高く、迅速な連絡が可能等のメリットがある。加えて、保護者同士、または保護者と保育士間のコミュニケーションを促進することができる。 |

| ◇その他 |

| ○サイト開設:http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/jst/it/ システムの利用マニュアルを作成し、同サイトに公開中。 |

| ダウンロード可能な資料: ・入退室管理システムの利用ガイド:利用方法及び注意点 ・映像視聴システムの利用ガイド:(1)公開保育 (2)IC タグによる個別園児の遠隔視聴 ・保育園コミュニティの利用ガイド:利用方法及び注意点 |

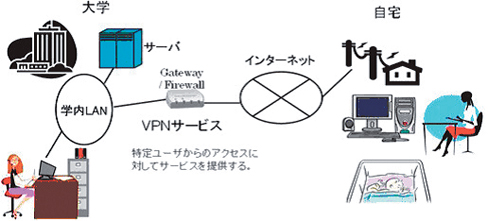

(2)在宅勤務支援システム

●導入目的

インターネットを利用して、職場のネットワーク環境をそのまま自宅まで拡張し、通常職場においてしか利用できないネットワーク・サービス(ファイル共有、職場で契約しているデータベースや実験用ソフトウェア、セキュリティが確保された電子メールなど)をそのまま自宅でも利用できるようにする。これにより、妊娠中、育児期間中、介護中の女性研究者を支援する。

在宅勤務支援システムのイメージ

●2010年度活動報告

| ◇利用状況 |

| 2007年度導入した在宅勤務支援システムを継続的に運用している。利用者数は子育て中の研究者、大学院生などで、2010年度に新たに4名を追加し、計24名ほどが利用している。 |

| ◇在宅勤務支援システムのサイトで利用マニュアルを公開している。 http://www.nuws.provost.nagoya-u.ac.jp/jst/zaitaku/ |

| ダウンロード可能な資料: ・利用申請手続き、申請書 ・WindowsXPユーザの利用説明書 ・Windows Vistaユーザの利用説明書 ・Cisco AnyConnect VPN Clientの利用説明書 |

| UP |