|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第2章

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

● 青少年のための科学の祭典2010名古屋大会に参加

平成22年7月3日(土)、4日(日)に名古屋市科学館および電気の科学館で開催された「青少年のための科学の祭典」にあかりんご隊とともに参加した。科学の祭典への参加は一昨年、昨年に引き続き、3度目である。これまでは2ブースを出展してきたが、今年は「ぷっちぷちイクラとでろでろ液体」の1ブースを出展した。

ブースでは、2つのテーマを約1時間交代で行った。ぷっちぷちイクラでは、着色したアルギン酸ナトリウムをスポイトでとり、塩化カルシウム水溶液中に滴下して人工イクラを作成した。作った人工イクラはチャック付ビニール袋にいれてお土産とした。また、でろでろ液体とはダイラタント流体(でんぷんをある割合で水に溶いたもの)のことで、実際に触ってみるほか、ダイラタント流体に混ぜた小さなビーズを制限時間内に何個見つけ出せるかのゲームを行った。さらに、適宜、希望者には子ども用の白衣を着用したうえで三角フラスコなどの小道具を持ち、科学者になりきって写真撮影できるコーナーも実施した。

2日間の合計で凡そ300名強の参加者があり、盛況であった。ブース訪問者が途切れなくやってくると、実験の入れ替えのタイミング難しいこと、実験を入れ替えた直後に希望者が群がりやすいことが、これからの検討課題となった。科学の祭典には16人のあかりんご隊メンバーと技術部職員や参画室員が参加した。ブースで実験を体験した人を対象に行ったアンケート結果を以下に掲載する。

<アンケート結果>

| 【回収枚数】 | 1日目:118枚 2日目:128枚 合計246枚 |

| 【性 別】 | 女性:126人 男性:113人 不明:7人 |

| 【年 齢】 | 小学生未満:39人 小学校1〜3年:87人 小学校4〜6年:90人 中学生:15人 高校生以上:12人 不明:3人 |

| 【理科は好きですか】 | はい:209人 いいえ:28人 まだ理科がない:8人 不明:1人 |

| 【(理科を好きな人のうち)先生役をやってみたいと思いますか】 | |

| はい:130人 いいえ:75人 不明4人 | |

| 【(理科を嫌いな人のうち)科学の祭典にきて変わりましたか】 | |

| はい:14人 いいえ:11人 不明:3人 | |

|

|

● 女子学生相談コーナー in オープンキャンパス

平成22年8月10日(火)〜12日(木)に開催された名古屋大学オープンキャンパスにて、理系に進学希望の女子生徒のための相談コーナーを開設した。本部企画との連携で、豊田講堂ホワイエにブースが設置された。

隣のブースでは、名大生協学生委員による全学部を網羅的に説明する展示や学部生との対談を中心とする相談コーナーが設置されていたため、あかりんご隊(理系女子学生)は理系3学部(農学部、理学部、工学部)の説明を中心に行った。事前(7月12日)に、オープンキャンパス企画を中心的にまとめている名大生協学生委員と打合せを行い、理系希望者の場合にはあかりんご隊のブースがあることを説明してもらうなどの連携を確認した。

|

|

当日は理系学部の特色や生活について紹介するポスターを掲示しながら、オープンキャンパス参加者に対応した。今年のポスターは、各学部とも同じ項目に沿ってまとめる工夫をした。積極的に質問してくる参加者もいたが、志望学部がまだ決まっていない、農・工・理学部間の違いが分からないということで自分から質問がしにくい参加者も多かったように見受けられた。このような場合には、こちらから積極的に話しかけることで質問を引き出すことができた。また、学部の詳しい話が直接聞きたい参加者も見受けられたため、今後はどの時間帯にも各学部から一人以上の相談員を配置することを検討したい。ブース来訪者は記録できた範囲で、初日から順に28名、76名、58名であり、総勢14人のあかりんご隊メンバーと参画室員が相談に応じた。

● わくわくおもしろ体験に参加

平成22年8月29日(日)に、デンソー高棚製作所ホールおよびデンソー技研センター(安城市)で開催された、けんたくんのわくわくおもしろ体験において、あかりんご隊が「ぷっちぷちイクラをつくろう」という科学実験を行った。

この企画は、社団法人・刈谷法人会主催の社会貢献イベント(第3回)であり、平成22年2月2日の中日新聞に掲載されたあかりんご隊の記事がきっかけとなり、出張実験を依頼されたものであった。実験演目は、今年度に入ってこすもす保育園、科学の祭典で行ってきたものと同じとし、人工イクラを作成することとした。会場スペースや参加者数が分からない中での参加だったため、薬品は科学の祭典を参考に準備したものの、予想以上に参加者が多く、午前中で7割近くのアルギン酸ナトリウムを使ってしまった。また、お昼休憩を済ませてブースに戻ると、すでに実験を待つ参加者の行列ができていたなど、大盛況のうちに終わった。この出張実験には、5人のあかりんご隊メンバーと参画室員が参加した。

|

|

● 体験企画「あかりんご隊 科学実験を体験しよう☆」in ホームカミングデイ

平成22年10月16日(土)に開催された第6回名古屋大学ホームカミングデイの体験企画において、「あかりんご隊 科学実験を体験しよう☆」を開設した。本部企画との連携であり、子供向けの体験企画として、野依記念学術交流館のカフェスペースにブースが設置された。

|

|

実験としては、各テーブルで参加者自身に作成してもらう「人工イクラ」、およびステージ上で実演してみせる「水風船実験」の2つを行った。「人工イクラ」は今年度に入って4回目の実験であり、あかりんご隊のメンバーも準備や説明は手馴れた様子であった。作成したイクラはお土産として持ち帰ってもらった。また、今回から食紅に加えて蛍光色を着色材として用いたが、溶かすのに時間がかかることが分かった。しかし、蛍光色も含めた明るい色が人気であり、全色で試す参加者もみられた。

「水風船実験」は、参加者数が多いときにも対応できるようにと、急遽追加した演目であり、入りそうにないサイズの水風船を、温度変化による大気圧変化を利用して、三角フラスコの中に入れたり、またそこから取り出したりする実験である。1時間に1回程度の頻度で、ステージ上であかりんご隊のメンバーが演示を行った。まず三角フラスコの中にお湯をいれて温め、すぐに水風船で口をふさいだあと、氷の中にいれて冷やすと、水風船が三角フラスコの中に吸い込まれるように入っていく。三角フラスコの中からこの水風船を取り出すためには、ドライアイスを中にいれ、水風船で口をふさぐようにすると、気化した二酸化炭素に押されるように水風船が飛び出してくる。一見出入りしそうにないサイズの水風船が出入りする様子を見た子ども達から歓声が上がるなど、参加者の反応はとても良かった。また、参加者がそこまで多くなかったため、希望者には水風船実験も体験してもらえた。ただ、参加者が実験を行う場合はお湯がたくさん必要となり、湯沸しポットが2個ではお湯が不足気味であった。

実験ブースの入口では、適宜、希望者が子ども用の白衣を着用したうえで三角フラスコなどの小道具を持ち、実験室の大きな写真を背景に、科学者になりきって写真撮影できるコーナーも設けた。あかりんご隊の予備の白衣を利用して親子で白衣を着て写真撮影する家族もあり、子供用だけでなく成人用の白衣も準備しておくといいかもしれない。体験企画の参加者は100名程度であり、8名のあかりんご隊メンバー、技術部職員、および参画室員が実験に参加した。

回収数は少なかったが、アンケート結果を以下に掲載する。

<アンケート結果>

| 【回収枚数】 | 15枚 |

| 【年 齢】 | 小学生:16人 中学生:0人 卒業生:2人 その他:4人 |

| 【性 別】 | 女性:18人 男性:4人 |

| 【参加理由】 | 科学実験に興味があったため:14人 その他:3人 |

| 【科学実験はいかがでしたか】 | |

| (満足度)楽しかった:15人 興味がもてなかった:0人 どちらでもない:0人 (難易度)難しかった:1人 ちょうどよかった:11人 簡単だった:3人 |

|

| 【科学実験を体験したことで、科学への興味はさらに深まりましたか】 | |

| 深まった:12人 深まらなかった:2人 どちらともいえない:1人 | |

| 【今後体験してみたい実験や、実験企画へのご意見・ご感想など自由にお書き下さい】 | |

| ・とても楽しかったです。 ・食品の色素実験 ・色が突然変化したりする実験を取り入れるとよい。 実験の難易度を簡単だったと記入したが、簡単な方がこの企画にはよい。 ・すごく楽しかった。 ・また、人工イクラを作りたいです。 ・きれいな石がたくさん見たいです。 ・今後も子供向けの興味深い企画を継続してください。 |

|

● 理系女子のための就活対策メイクセミナーの開催

平成22年11月2日(火)に、理系女子のための就活対策メイクセミナー〜好感のもてるメイク方法を学ぼう!〜を、野依学術記念交流館の1階で開催した。あかりんご隊による発案で企画・実施したセミナーとして初めての取り組みであった。

資生堂から講師を招き、就職活動にふさわしい好感のもたれるメーキャップのポイントを、実際にメイクをしながら教わった。学部3年生〜D3までの本学理系女子学生を対象に参加申込を受け付けたところ、定員の30名にすぐ達するほどの人気であった。当日も申込者全員が参加したほか、司会はあかりんご隊メンバー2名が担当した。予定の2時間半はあっという間に過ぎ、セミナー前とは異なる自分を鏡で眺めながらわいわいと賑やかなセミナーとなった。

|

|

● 名古屋大学若手女性研究者サイエンスフォーラム、

および女子中高生理系進学推進セミナーへの参加

平成22年11月13日(土)の13時から名古屋大学野依記念物質科学研究館にて開催された、名古屋大学若手女性研究者サイエンスフォーラム、および同時開催の女子中高生理系進学セミナーのポスターセッションにおいて、あかりんご隊のブースを出し、活動概要を報告した。

名古屋大学若手女性研究者サイエンスフォーラム、および同時開催の女子中高生理系進学セミナーについては、本節の1.で詳細を説明しているので、そちらを参照されたい。

前半の特別講演の部の後、女子中高生理系進学セミナー参加者に対しては、この後に行われるポスター発表の聞き方・見方 に関する短いガイダンスを挟んで、自然科学分野の研究を行なう女性研究者による31題のポスターセッションが実施された。ポスター会場では、中高生やその保護者なども含め参加者約130名がポスター会場に集まり、会場は話し声でとても賑やかであった。

同じ会場のすぐ隣に設置されたあかりんご隊のブースでは、メンバー2人が説明者として参加し、活動内容を主に写真で紹介する展示を作成しその説明を行うとともに、理系に進学希望の女子中高生に、理系の大学生活や大学入試に関する質問に答えたりした。近くにはお菓子が準備され、気軽に質問しやすい環境づくりに配慮した。

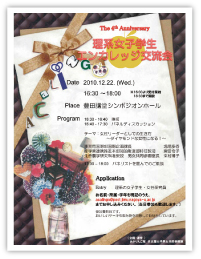

● 第4回理系女子学生エンカレッジ交流会を開催

平成22年12月22日(水)に、豊田講堂シンポジオンホールにて第4回理系女子学生エンカレッジ交流会を開催した。今回も企画・運営はあかりんご隊が担当し、女性リーダーとしての生き方〜ダイヤモンドな女性になる!〜をテーマにしたパネルディスカッションと、パネリストを囲んでの歓談という2部構成となった。

パネルディスカッションの部では、女性リーダーとして活躍中の学内外の4名の方(大垣共立銀行業務開発部・担当部長の岩田かおり氏、名古屋大学産学官連携推進本部知的財産部・特任教授の宮田令子氏、名古屋大学事務局国際部国際企画長の堀尾多香氏、名古屋大学大学院生命農学研究科・准教授の束村博子氏)にパネリストとして参加して頂いた。最初に各パネリストからの簡単な自己紹介があったあと、事前に準備した質問項目の中からいくつかの質問を選択して、リーダーとしての大変さや女性ならではのライフイベントとキャリア形成の両立などについての対談があり、最後に参加者へのメッセージをお願いした。アンケート結果からも伺えるように、パネリストらの体験・経験に基づいた話は興味深く、参加者をエンカレッジするための有益な場となったようである。

その後、パネリストを囲んでの歓談の時間となり、ケーキや飲み物を片手に学生同士あるいはパネリストを交えての交流を深めた。ケーキや飲み物は総長や理事をはじめ参画室員からの寄付によるものである。参加者は50名程度であり、当日準備や片付けも含めてあかりんご隊13名のメンバーと参画室員が参加した。

アンケート結果は以下の通りである。

<アンケート集結果>

| 【回収枚数】 | 26枚 |

| 【所 属】 | 理学部・研究科:17人 工学:3人 農学:6人 |

| 【学 年】 | 学部生:9人 院生:11人 PD・研究員:4人 |

| 【今日は楽しんでいただけましたか】 | |

| はい:23人 まあまあ:3人 いいえ:0人 | |

| 【今日のセッションで楽しんでいただけたところはどこですか】 | |

| パネルディスカッション:11人 交流会:13人 その他:0人 | |

| 【このイベントがあることを、どこで知りましたか】 | |

| 生協・校舎内のポスター:12人 友人・先生から聞いた:13人 チラシをもらって:3人 去年参加した:5人 |

|

| 【来年もこ同じようなイベントがあれば参加したいですか】 | |

| ぜひ参加したい:9人 日程が合えば参加したい:16人 参加したくない:0人 卒業してしまう:1人 |

|

| 【同じようなイベントを豪華にして飲食代込みのイベントにした場合参加したいですか】 | |

| ぜひ参加したい:7人 金額によりけり:17人 参加したくない:1人 | |

| >いくらぐらいまでなら参加したいと思いますか? | |

| 300円:1人 500円:7人 1000円:6人 1500円:1人 3000円:2人 | |

| 【学部、学科を超えた女子交流会を行う時期に最適なのはいつだと思いますか】 | |

| 春(4〜5月):5人 夏(夏休み前):4人 冬(クリスマスの時期):18人 | |

| 【パネルディスカッションへの感想】 | |

| ・ | 途中参加ですが結婚や育児に関することも聞くことが出来てよかったです。もっと色々な分野の企業の方の話が聞きたいです(特に製造業の方の話)。 |

| ・ | 将来についていろいろと考える材料になりました。 |

| ・ | 大変興味深いお話が聞けました。ただ、できれば時間通りに終わってもらえるとありがたいです。 |

| ・ | とても参考になる話をたくさんして頂けて、これからの参考になりました!ありがとうございました。企業 だったり研究だったり様々な分野で活躍していらっしゃる方の意見が聞けてよかったです。 |

| ・ | 結婚、出産についての生の女性の声を聞けてすごく心強く感じました。これからキャリアを積むうえで自分の やりたいことを突き進めていけたらと思います。 |

| ・ | いろんな分野で活躍している女性の方々のお話が聞けて楽しかったです。 |

| ・ | 途中からの参加でしたが、いろいろな職業・立場の方のお話をうかがえてよい機会だったと思います。 |

| ・ | 束村さんの言葉が響きました。 |

| ・ | ダイヤモンドな女性になるというフレーズに惹かれました。ですが、あまりキラキラした話にならず、就職や結婚・出産という今までもあったような話になりがちなのが気になりました。前回のメイクの講座のほうが、より今回のキャッチフレーズにあっていたと思います。 |

| ・ | 流れに身を任せつつ仕事を一生懸命やれば、やりたいことができるようになるという話がためになりました。あまり考えすぎず、楽しくやろうという気になりました。 |

| ・ | 経験を積まれたパネリストの方々のお話は大変参考になりました。女性研究者として女性だから気がつくことですとか、目上の方々との接し方など、女性らしさを失わず、ステキな研究者になれたらと思っています。今後の生き方・考え方についてゆっくり考えるよい機会になりました。これからもこのような素晴らしい活動を続けてくださることを望んでいます。何かのお役にたてるようでしたら、活動にも参加してみたいなと思っております。当日参加した方もたくさんいらっしゃると思いますので、Q&Aのような形にしてもいいのかなと思いました。司会の方のみの質問というのはどうかな・・と感じました。 |

| ・ | 私の今後の道を考えることができた。 |

| ・ | 人生のリーダーの方々の話を聞けてとても参考になりました。 |

| ・ | とても役に立ちました。アドバイスを参考に生活していこうと思いました。 |

| ・ | いろいろな経歴の方の話を聞けておもしろかったです。もう少し進行がスムーズであればよかったのですが。お疲れさまでした。 |

| ・ | 育児の話や、研究者・リーダーとしての女性の話を、より具体的に聞けてすごく参考になりました。今与えられた環境や課題を一生懸命取り組んでいれば、道は開けるという、将来に対してあせりを感じていた自分にとってすごくためになるアドバイスがもらえて嬉しかったです。 |

| ・ | 自分の夢に向かって頑張ろうと思います。 |

| ・ | いろんな分野の女性リーダーの話を聞くことで、いろいろ勉強になりました。 |

| ・ | 人生の先輩の話が聞けてよかった。 |

| 【今回のパネルディスカッションでさらに聞きたかった内容について教えてください】 | |

| ・ | 進路選択の話 |

| ・ | 結婚・出産なども含めたキャリア形成についてもう少し詳しく聞きたかった。 |

| ・ | コミュニケーション能力、リーダーシップの身につけ方、不安なことなど、具体的に聞きたかったです。 |

| ・ | 外国人が日本で就職とか働くこと |

| ・ | 大学を卒業した後、今日に至るまでにどのようなことを心がけて、日々過ごされていたのか、また逆境に直面したとき、どのようにそれを乗り越えられたのかを具体的にお聞きしたかったです。 |

| ・ | 男性をたくさんひっぱるうえでの苦労や、男性と上手に仕事をし、溶け込むコツが知りたかったです。 |

| ・ | 学生時代の話をもう少し詳しく聞きたかった。 |

| ・ | 仕事での苦労話や嬉しかったこと、皆さんの学生時代の研究について聞きたかったので、聞けてよかったです。女性ならではの悩みや、どうして今のお仕事についていらっしゃるかなども聞きたかったです。 |

| ・ | 結婚、出産によって自分がやれなくなったこと。 |

| 【次回聞いてみたいテーマを教えてください】 | |

| ・ | 出産と仕事を詳しく聞きたいです。 |

| ・ | 就職や進学を諦めてしまった人の話も聞いてみたいです。 |

| ・ | 女性研究者としての生き方。現在、第一線で活躍されている女性研究者のお話を聞きたいです。 |

| ・ | 結婚・育児と女性の生き方 |

| ・ | 研究と女性。男性が多くを占める職場での苦労や、実際の女性の立場がおかれている環境について聞きたいです。 |

| ・ | 女性の生き方 |

| ・ | 出産と昇進 |

| ・ | 進路選択をどうしたか聞きたいです。 |

|

|

● 科学三昧 in あいち2010に参加

平成22年12月24日(金)に名古屋市のウィルあいち 愛知県女性総合センターにて開催された、第2回あいち科学技術教育推進協議会発表会「科学三昧 in あいち2010」に参加した。愛知県下で行われるSSH、SPP、愛知県スーパーハイスクール研究校、大学、研究機関などが集まる合同発表会で、名古屋大学からの情報発信の一環として、あかりんご隊が理系進学相談と大学における理系研究の紹介を行った。

理系3学部(理学部、工学部、農学部)に関するポスターを展示して名古屋大学の紹介をしつつ高校生の理系進学相談を行うとともに、あかりんご隊メンバーの研究を紹介するポスターを用いて、大学における理系研究の一端を説明した。本ブースを訪れた高校生にとっては、理学・農学・工学、それぞれの対象に対するアプローチの違いや、大学での学びや研究に具体的にふれられる機会になったと思う。また、あかりんご隊紹介パンフレットを配布し、女子高生のみならず、男子高生、あるいは理系教科担当の教員にも、あかりんご隊の存在と活動を知ってもらうことができた。この発表会には、あかりんご隊5人のメンバーと参画室員が参加した。

● あかりんご隊への技術支援

永田陽子1) 吉野奈津子2) 西村真弓1) 佐藤絢子1) 鳥居実恵1)

1)全学技術センター工学系技術支援室

2)全学技術センター教育・研究技術支援室

<はじめに>

あかりんご隊の活動の一つとして出張科学実験がある。地域貢献型の子ども対象のイベントに「実験のおねえさん」として参加し、科学実験の体験や演示を行うことで、女性研究者としてのロールモデルをアピールしている。この活動を始めるにあたり、あかりんご隊には出張実験の企画、および指導を行う適任者がいなかったため、2008年に男女共同参画室より、全学技術センターへあかりんご隊に対する実験演示の指導、助言の業務依頼が出された。

主な出張先は学内に設置された保育園や学童保育所、また年に一度名古屋市科学館で開催される科学の祭典は入場者が1万3千人を超える大きなイベントである。

<業務内容>

あかりんご隊が出張科学実験を行うにあたり、技術職員は実験題目の選定、器具、材料の手配、予備実験およびあかりんご隊の演示練習の企画、準備、演示の指導などの業務を行っている。これまでの三年間の活動の中で出張科学実験の主軸であった科学の祭典の活動経緯を報告する。

| 1) | 実験題目の選定

子供に対して行う実験を選ぶにあたり、次の点を考慮している。

これらをもとに、2008年度当初選定した実験は、銀鏡反応、スーパーボールの作成、スライムの作成、入浴剤の作成、人工イクラの作成、酸とアルカリの反応、及び6-6ナイロンの合成であった。 参加者の多い科学の祭典では、上記を踏まえた上で、さらに予算内で行うこと、他ブースと題目が重ならないようにする必要があった。また実験を行う条件として、主催者側から不快な臭いを発しないこと、電気・ガスの使用はなるべく控えるよう要請があったため、2008年度は人工イクラ、6-6ナイロンの合成に取り組んだ。 |

||

| 2) | 本番に向けての準備 演目が決定した後、技術職員のみでまず予備実験を行い、子供に対して安全であるか、多人数に応用できるか、興味の持てる演示ができるかどうかの確認を行った。 次に、学生に対し実験の指導を行う。これは、演者全員によく原理を理解してもらうこと、子どもたちが理解する際に混乱が生じないように表現を統一すること、また実際に実験を体験してもらうことにより、安全面などの技術向上を目指すことを目的とする。当日は演示の練習も行い、子供たちに分かりやすい説明、話すスピードであるよう助言をする。口頭の説明だけでなく、視覚的な説明として、ポスターや紙芝居の作成をあかりんご隊に依頼して作成してもらった。この実験指導は、講義等で出席数が少ない場合には日にちを変えて複数回行い、なるべく多くの学生が練習できるよう調整する。 実験で使用する薬品、器材等の発注、確保を技術職員が行う。器具はなるべくガラスではなく、プラスチック製のものを使用するようにしている。 |

||

| 3) | 出張実験を体験して 2008年度は予備実験から検討した結果、6-6ナイロンは水酸化ナトリウムを使用するので多人数を対象とする科学の祭典では安全ではないと考えた。そのため、参加者に実際に実験してもらうことは避けて実験の演示を行い、合成の仕組みの説明を行った。演示によって合成された6-6ナイロンに実際に触れてもらうことで実験に興味を持ってもらった。人工イクラはイクラの作成から参加者に体験してもらうことができ、また持ち帰ることができるので好評であった。両者を比較すると、やはり実際に体験できる人工イクラの方が参加者は多かったので、自分で体験できるということが、参加者を引き付けるためにはとても重要であるということを感じた。

2009年度は、花火の原理の実験を提案したが、実際に予備実験を行った際、演示が難しいのではとの意見があった。また、裸火を使用するため、安全面でも問題があるので採用しなかった。結果として、酸とアルカリの反応を応用する実験を採用した。参加者には入浴剤を実際に作ってもらい、実験演示としては、酸とアルカリの反応を実際に見せた。中和反応で生成する二酸化炭素でフラスコにはめたゴム栓を飛ばす演示は好評であったが、体験中に香料のビンを倒し飛沫が目に入ってしまう事故も生じた。子供たちは実験に慣れていないので、もしもの事態をもっと考えておくべきであった。液体を使用する際は、使用する容器が倒れた際でも飛沫がかからない工夫が必要であることが反省点として挙げられた。 2010年度は、人工イクラの作成、物理ではダイラタント流体を利用した実験を行った。 イクラの主成分であるアルギン酸ナトリウム水溶液は粘度を高くし、ビーカーを倒してもこぼれにくい溶液としたことで安全性が高まった。また、ビーカーの大きさは子供の手に合わせて小さくし、入れる溶液量も減らした。ダイラタント流体の実験の材料は片栗粉と水である。どちらの実験も食品としても扱われる安全なものを使用しているので、小さい子供でも安心して体験してもらうことができた。 |

<最後に>

2008年から3年間にわたり科学の祭典、及び学内での出張実験を行って感じたことは、多人数が楽しく安全に行うことができる実験は意外と少ないということで、現時点では、人工イクラが出張実験の題目として最も有望であると考えている。

人工イクラは候補に挙げた化学実験の題目の中では、最も低コストで安全である。そして、一人あたりの実験スペースが少なくて済み、多くの参加者に体験してもらうことが可能である。また、反応が目で見て明らかで分かりやすい。酸・アルカリ指示薬を使用することにより、実験をより高度に複雑にすることができ、子供にも化学に関心のある人に対しても応用が利く。2010年度は外部からの実験依頼が多かったが、そこでは人工イクラを採用している。

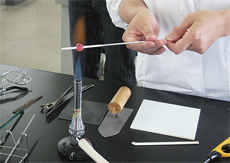

今後の課題として、実験のレパートリーを増やしたいと考えている。現在、新たな実験題目として、実験に使われるガラス細工の応用であるトンボ玉の作成を考えている。2010年度にはあかりんご隊学生有志が名工大にてトンボ玉の研修を受講し、11月には学内でも予備実験を行い、実施にあたっての問題点等を検討している。

● 様々なメディアによるあかりんご隊活動の紹介

2010年2月2日付の中日新聞であかりんご隊の活動が報道されて以来、あかりんご隊への科学実験の依頼や取材の申し込みが急増した。今年度、メディアで取り上げられたあかりんご隊の記事一覧は第2章・第1節の3.に掲載されているが、主な誌面内容(全体もしくは一部)は以下のとおりである。

| UP |